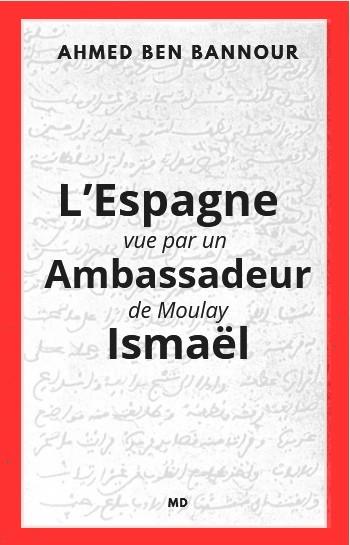

L’Espagne vue par un ambassadeur de Moulay Ismaël

L’année « 1689 » fut de bon augure. Le sultan du Maroc My Ismaël remporta une victoire éclatante contre les Espagnols, leur arrachant la ville de Larache occupée depuis 1610. Toute la garnison espagnole chargée de la défense de la ville tomba prisonnière. Le sultan profita de l’occasion inespérée et dépêcha Al-Wazir, son secrétaire personnel, à Madrid. Celui-ci a pour mission de négocier l’échange de cent officiers, faisant partie de la garnison en question – appartenant pour la plupart à la haute hiérarchie militaire et sociale espagnole – contre la libération de cinq cents captifs musulmans, et la récupération de cinq mille ouvrages arabes. Ceux du sultan Zaydan échoués entre les mains des Espagnols au cours de péripéties fort tumultueuses, et ceux tombés entre ces mêmes mains lors de la chute de grenade en 1492.

Après un séjour de sept mois en Espagne, Al-Wazir une fois rentré, sa mission accomplie avec succès, entreprend de rédiger un rapport à l’intention du souverain, sous forme de relation de voyage, qu’il intitula « Rihlat Al-Wazir fi iftikak al asir », ou « La relation d’Al-Wazir pour la libération du captif ».

Deux raisons essentielles nous ont conduits à nous intéresser à cette Rihla :

D’abord son intérêt propre, en tant que document dont la valeur historique est indéniable, disons même exceptionnelle. Dans la mesure où il nous renseigne sur la perception et la représentation de l’Europe, chez une personnalité marocaine, occupant un haut rang au sein du “Makhzen chérifien” à la fin du XVIIe siècle.

Ensuite la méconnaissance, sinon le rejet dont ce document fera l’objet de la part des historiens marocains, depuis sa parution jusqu’à aujourd’hui même.

Cependant, cela ne signifie nullement que cette Rihla fut ignorée ailleurs, elle a par contre suscité un certain intérêt auprès des chercheurs étrangers, elle fut traduite partiellement dès 1884 en langue française. Une autre traduction intégrale cette fois-ci, a vu le jour en 1940 en langue espagnole, flanquée d’une édition du texte arabe.

Pourquoi donc nous’intéressons nous à un travail déjà exécuté ? Nous considérons, en effet, qu’aucune des deux contributions mentionnées n’a saisi, ni épuisé les caractéristiques essentielles de cette Rihla. La première en langue française –signée Sauvaire– est faite en méconnaissance totale de l’identité de l’auteur, considéré comme un “anonyme” et sous un titre qui n’est pas celui de l’auteur, mais de la composition du traducteur : “Une Ambassade marocaine en Espagne”.

Que dire de l’édition et traduction espagnole de Bostani ? Nous affirmons sans la moindre nuance, que ses fautes, ses partis pris, ses censures, bref, ces violences exercées à l’encontre de ce texte ont largement contribué à son émasculation.

En effet, le traducteur – éditeur va jusqu’à se permettre de s’introduire dans le texte, afin de le remodeler selon son bon plaisir, composant des titres, comme des sous-titres de son propre choix ; corrigeant non pas celui-ci, mais la marche du temps, donnant ainsi un air de fausse modernité à une œuvre qui n’aspire qu’à garder son authenticité. À cela s’ajoute l’absence de la moindre interrogation, en dépit de la densité événementielle et les sous-entendus que recèlent certaines expressions. Bref, tout le travail est à reprendre, avec en plus la critique de l’édition et de la traduction en question.

Que dire de la traduction française, elle-même sans annotations, sans commentaires. Sauf quelques notes aussi éparses que sans grande portée ? Rappelons tout d’abord que cette traduction est partielle, qu’elle est trop vieille, ses préjugés sont incompatibles avec les exigences scientifiques. Si parfois nous n’avions fait que retoucher certains paragraphes, nous avions souvent jugé utile de remanier complètement certains autres.

Il est à noter en effet, que derrière le sens direct que pense relever Sauvaire comme Bostani, il y a souvent un ensemble d’images, de symboles, d’impressions, de tiraillements d’une conscience. Tout ce cortège aussi bigarré que chatoyant s’efface sous la plume de ces traducteurs, pour ne laisser qu’un sens littéral, qui nous renseigne certes, mais nullement nous instruire.

Il est à souligner par ailleurs, que l’intérêt que nous portons à nos devanciers, s’explique par le fait que leurs noms sont -depuis lors- trop liés à celui d’Al-Wazir. À leur corps défendant, ils se retrouvent partie intégrante de sa Rihla. Ainsi, toute tentative visant à restituer ce discours avec toute la charge environnementale, qui lui donne ses propres caractéristiques, nécessite d’accorder un regard particulier à la manière dont il fut traité par ses commentateurs et ses traducteurs.

C’est cette démarche même, qui nous a incités à porter un regard particulièrement attentif à ces apostilles, portées en marge du manuscrit de la bibliothèque royale de Rabat, où le scribe laisse de temps à autre éclater sa colère, et son indignation, face à l’impertinence d’une approche tellement profane à son goût qu’elle soulève son indignation.

Cependant, ces erreurs comme ces défaillances, comme ces préjugés, sont le fruit d’un certain contexte. Notre contexte à nous, nous impose pour rester fidèle à une objectivité historique, de nous situer dans l’environnement d’un texte, se mettre dans “la peau” de son auteur, avoir présentes à l’esprit ses propres contradictions, saisir ses référents d’identification, de même que les implications que soulève l’officialité de ses fonctions. Etc.

Car soulignons-le, cette Rihla avant d’être une relation de voyage est avant tout un discours, avec tout ce que ce mot implique en sciences humaines, c’est un système de connotations, de significations, d’émotions, de symboles. Ne pas tenir compte de cela, c’est courir le risque de réduire cette œuvre, à un simple exposé linéaire, dénotatif, dénué de sa richesse culturelle. Ce sont donc de telles préoccupations qui nous ont incitées à examiner de près, le lexique de l’auteur, interroger cette double articulation sémantique et syntaxique, afin de capter cette multiplicité frémissante d’un sens qui, ne saurait comment être explicite alors qu’il est ballotté entre non-dit et implicite ?

Notre attention sera constamment accaparée par certains mots-clefs, soit parce qu’ils reviennent sans cesse, ou parce qu’ils représentent une certaine originalité. Mais surtout parce que ces mots sont porteurs d’une charge culturelle pétrie de valeur structurante. Ce qui leur confère indéniablement un rôle important dans la systématisation de la perception, de la représentation.

Voilà pourquoi nous considérons que ces mots, ne peuvent être abordés “tels quels”, dans leur apparente innocence. Ils nous invitent plutôt à problématiser leur utilisation, saisir l’environnement textuel, dévoiler leurs diverses implications linguistiques. Une telle démarche ne rendrait pas superflu le recours au « Lissan Al’arab », dont l’utilisation pourrait fausser l’appréhension d’un environnement linguistique spécifique, mais s’avère de haute importance pour mesurer l’écart, la dissemblance, la similitude, la compénétration entre le sens qui se déploie dans cette référence suprême de la langue arabe, et la quête spécifique d’un autre sens, celui-là même que dicte le décloisonnement d’un regard.

Il s’agit en effet d’un discours « exilé », confronté à la nécessité de se construire différemment. Mais comment le faire en dehors de la fameuse mamlaka « le royaume des certitudes » ? Comment le faire sans être en proie à cette immense interrogation : Est-ce possible de dire ce qui n’a jamais été dit ? Décrire ce qui n’a jamais été décrit ? Comment pousser la langue sacrée du Coran dans ses retranchements ? Comment nommer l’innomé. ? Tout cela n’est-il pas synonyme de bouleversements psycho-culturels ?

Traduire sans tenir compte de cela n’est-il pas plus que trahir ? Cela ne nous conduit-il pas comme ce fut déjà le cas avec nos prédécesseurs à un amas d’inexactitudes et d’à peu près ? N’est-ce pas pathétique que d’accompagner cet homme, pour constater de visu ses efforts inlassables de s’affranchir de l’emprise pesante d’un style désuet, d’un héritage étouffant ?

Que l’on ait présent à l’esprit, le choc ressenti par cet homme, imbibé de la supériorité de sa religion, de sa détention de la vérité suprême. Un homme qui se prépare à un voyage, qui va lui offrir l’opportunité tant espérée, de témoigner en spectateur de la décadence de l’infidèle, et même saisir l’occasion, afin de lui assener quelques leçons d’histoire et de morale, l’initiant ainsi à cette conversion ardemment souhaitée. Mais une fois sur place, et à sa grande surprise, il constate que tous ses outils d’appréhension sont en panne. Contre toute attente, il découvre en guise de l’infidèle, un brave homme qui le nargue, qui lui tend un miroir magique, reflétant ce qu’il n’a jamais soupçonné, à savoir, sa propre image, une image aussi contrastée qu’insolite!

Il s’agit de l’aventure d’un homme, certes ; mais également le drame d’une langue, qui se trouve confrontée à ses propres limites. Les mots arabes, ces témoins fiers de leur éloquence, cette « façaha », dont la virtuosité est proverbiale, sont ici dénués de leur jardin fleuri. Exilés, dépouillés, ne peuvent que perdre leurs repères, c’est-à-dire les signes de leur gloire. Que de fois nous les avions surpris bégayant, ne sachant que dire. Alors que le dire « alqawl » est l’essence de leur renommée, leur raison d’être.

Serons-nous étonnés si le non-dit accapare souvent la part du lion ? Ces questions qui restent suspendues malgré les réponses évidentes qu’elles suscitent, ces réminiscences qui s’infiltrent. Tous ces éléments « parasites » qui brouillent l’image et qui s’introduisent par « inadvertance », faussant ainsi la perception, mais qui constituent paradoxalement le socle d’une perception autre que la perception.

N’est-ce pas que l’absence de réaction, face à un événement, à une attitude, à un comportement est plus éloquente que l’éloquence supposée d’un discours ? N’est-ce pas que le discours balbutie par ce que la langue perd de sa superbe ?

Arrêtons-nous sur ce moment pathétique, où l’auteur entre en conflit ouvert non pas avec la langue, mais ses limites dérangeantes. Ne trouvant d’autres issues, que d’ouvrir toutes grandes les portes à tout un cortège hétéroclite de mots espagnols, transcrits tels quels, sinon traduits défectueusement, c’est-à-dire dénaturés, altérés. Tout cela ne renvoie-t-il pas à un décalage déchirant ? Avec ces mots étrangers, l’auteur ne frappait-il pas à une autre porte, d’une autre temporalité, n’adhérait-il pas momentanément à un autre rythme, ne cherchait-il pas à échapper à une banalité, n’exprime-t-il pas un désir fervent du neuf ?

Une autre réalité dérangeante fait irruption, avec toute la palpitation de sa vivacité, comment la décrire sincèrement, alors que l’on ne dispose que de clichés surannés ? Semble s’interroger l’auteur. Un autre style ne s’impose-t-il pas ?

Voilà pourquoi il est important pour nous de découvrir ce style, cette langue. Qui exigent pour être saisis, de traduire non pas le mot, mais le réflexe qu’il suscite, non pas l’expression, mais la réaction engendrée, non pas le trait mais le sentiment émergé.

Encore une fois. C’est ce moment qui accaparera toute notre attention, c’est cette tension psycholinguistique riche de sens, d’humanisme inquiet, de spiritualité ouverte, qui mérite largement qu’on s’y arrête.

Notons que c’est la première fois, que le chrétien cesse d’avoir une présence abstraite. C’est la première fois qu’il fait irruption en chair et en os, chamboulant ainsi tout un imaginaire. Et tout cela ne se passe pas dans un quelconque empyrée, mais bel et bien dans un espace concret, qui occupe une place de choix dans ce même imaginaire. Il s’agit en effet de cette Espagne qu’Al-Wazir nomme Al’adwa : « l’autre rive ». Cet espace saturé de signes, de symboles musulmans.

Or, Al-Wazir est d’origine andalouse, il appartient à cette communauté qui a eu tout le mal du monde à se réadapter avec le pays d’accueil. Mesurons donc à sa juste valeur, l’immense charge affective et nostalgique qui anime un homme, décrivant le pays qui fut jadis le sien et qui n’est plus le sien, qui abrite toujours les sépultures de ses ancêtres qui lui rappellent à chaque pas, qu’ils ne le sont plus !.

Il va de soi que seule une approche critique, multiple et avertit de tant d’enjeux, seule une telle effervescence de l’esprit nous garantit la restitution de ce texte, dans la diversité de son expression, et la tension brûlante de son accouchement.

Le dernier chapitre de cette Rihla, négligé par Sauvaire sous prétexte qu’il est légendaire est non seulement réintégré mais soumis à une autre lecture. Afin de ne pas tomber dans l’erreur de notre prédécesseur dont la traduction se basait sur un seul manuscrit, notre démarche à nous, consiste à consulter tous les manuscrits disponibles ; les confronter, les collationner afin de relever les variantes, combler les lacunes et établir enfin notre propre édition, dont l’authenticité ne saurait être en aucune façon remise en doute.

Les deux manuscrits qui nous ont servis de base, sont ceux de la Bibliothèque Royale (A) et celui de la Bibliothèque de Tétouan (B). Celui de la Bibliothèque de Madrid que nous avions consulté aussi, n’est qu’une copie de ce dernier. Ces manuscrits sont certainement insuffisants, mais l’édition Bostani – malgré ses graves lacunes -, nous a rendu un excellent service. L’éditeur a pris soin de souligner en marge, les variantes avec d’autres manuscrits, auxquels nous n’avions pas accès.

Tous ces manuscrits en effet, se complètent admirablement, leur concours mutuel nous a permis de pallier les insuffisances. Il est vrai qu’un original de la main de l’auteur aurait tranché certains points litigieux. Cependant, bien que conscient de cette lacune, nous considérons que notre effort, amarre irrévocablement ce travail dans l’identité de son auteur.

Ceci dit, notre recherche en quoi porterait-elle le label de “recherche” si elle se limitait à une besogne d’une nouvelle traduction “revue, corrigée et augmentée” ? Cette Rihla n’est-elle pas un témoignage et un document d’histoire ? Se contenter de la traduire sans la prise en compte de son environnement, n’est-ce pas la déraciner, et de là, ouvrir la voie à toutes les déviations dans lesquelles se sont engouffrés nos prédécesseurs ? N’est-il pas urgent de retrouver l’auteur, son appartenance, ses fonctions et sa formation, tout comme l’arrière-plan historique qui l’a conduit à accomplir son voyage en Espagne, et de là à rédiger cette Rihla ?

Cette préoccupation nous a conduits grâce à des documents de première main, à rétablir les conditions qui motivèrent le voyage d’Al Wazir, son séjour en Espagne, tout comme l’échange de prisonniers entre Marocains et Espagnols.

S’agissant de l’identité de l’auteur, nos recherches n’ont pas été infructueuses – tant s’en faut – mais les travaux consultés, pour la plupart des manuscrits, auraient dû nous fournir davantage d’informations. Hélas, notre auteur ne jouit d’aucun prestige qui lui vaut l’honneur de la citation, ceux qui l’ont mentionné ne l’avaient fait que parce qu’il occupait les fonctions de secrétaire de My Ismaël.

Cependant le nom de l’auteur, son ethnique et sa filiation, nous ont servi de guide, dans les dédales de cette littérature. Si nous avions pu localiser la famille de l’auteur, si nous nous sommes arrêtés sur certains membres illustres de cette famille, qui ne manquaient pas d’influencer Al-Wazir, sa personnalité, comme sa perception des choses de la vie, nous n’avions malheureusement récolté que de maigres informations sur l’auteur lui-même, sa vie comme sa formation.

Cependant, nous devons reconnaître que quelles que soient les brèches, nous pouvons affirmer que grâce à la qualité de la documentation exploitée, l’auteur de la “Rihla Alwazir fi iftikak al-asir” Muhammad b. Abd. Al Wahhab Al Wazir Al Gassani, dit Hammu, nous est plus proche, plus connu, nous connaissons bien sa famille, l’itinéraire fulgurant de cette dernière depuis l’Andalousie, jusqu’à son extinction au Maroc. Nous connaissons également de manière précise la nature des fonctions qu’il occupait auprès de son roi. Nous connaissons sa prise de position politique dans une affaire célèbre de son époque, ainsi qu’une mission diplomatique qu’il avait accomplie à Alger. Etc.

Certaines lettres que nous avions découvertes, l’une dans l’affaire de Diwan La’bid, l’autre comme préface à un ouvrage de littérature. Ces lettres écrites, signées par Al Wazir en personne nous le rendent encore moins opaque, plus familier.

Cependant, certaines questions demeurent suspendues, n’est-il pas étrange que l’auteur qui fait preuve dans sa Rihla, de sagacité, d’esprit de rénovation, de curiosité intellectuelle, n’ait pas écrit un seul ouvrage durant les dix-sept années entre sa Rihla en Espagne en 1691 et sa mort à Fès en 1708. Comment se fait-il que toutes ces années ne lui inspirèrent pas la moindre épître, lui qui était dans le cœur de l’effervescence politique ? L’auteur d’origine andalouse n’avait-il aucune place dans le champ intellectuel de son nouveau pays ? N’était-il pas porteur d’une autre sensibilité ? N’avait-il donc qu’à se taire et traverser les siècles en solitaire ?

D’autres interrogations se font jour, à titre d’exemple le problème des captifs, ceux-ci constituent le moteur du récit, et la justification par excellence de cette relation dont le titre lui-même est l’illustration parfaite. À notre grande surprise, ces captifs que nos investigations nous ont fait découvrir, libérés et ramenés au pays grâce à Al-Wazir, sont curieusement absents de son récit ! Comment expliquer ce silence assourdissant ? Pourquoi l’auteur ne se targue-t-il pas d’un tel exploit ? Seules les archives espagnoles nous permettent de suivre les péripéties mouvementées de la libération des captifs, jusqu’à leur arrivée dans leur pays et la réception qui leur fut accordée par My Ismaël en personne.

Cela nous amène donc au deuxième volet, de cet intérêt qui nous a incités à faire de cette Rihla, l’objet de cette étude, et que l’on peut résumer en cette immense interrogation :

Quelles sont les raisons qui expliquent ce désintérêt total, envers Al-Wazir de la part de ses compatriotes ? Toutes les Rihla faites en pays européens et sans exception furent éditées, commentées, annotées, sauf celle-ci. Aucun historien marocain jusqu’à aujourd’hui n’a daigné jeter le moindre regard sur elle, ni s’intéresser à son auteur, encore une fois : quelles sont les causes avouées ou inavouées, qui condamnèrent à l’oubli un souffle d’air vivifiant. Comment expliquer que seuls les étrangers ont exhumé et exhibé cette Rihla à des fins qui servent plus l’idéologie que la science ?

Afin d’illustrer nos propos et mieux ressortir l’originalité de cette Rihla. Nous avons cru bon de procéder à une confrontation entre cette œuvre d’Al-Wazir, et certaines autres Rihla entreprises à leur tour en Espagne. Car il est patent de constater que si Al-Wazir et sa Rihla furent ignorés, ses successeurs ont eu tout le succès escompté. Muh.El Fasi qui a édité la plupart de ces travaux, nous dit que ce sont eux qui ont incité les sultans à engager les réformes (Al Islah). Si cette affirmation est à vérifier, il est indéniable que ces auteurs ont largement contribué à la formation d’une certaine image, d’une certaine Europe.

Dans un ouvrage qui vient de paraître en langue arabe sur “l’Europe dans le miroir des relations des voyageurs marocains”. L’auteur, historien va même jusqu’à soutenir que toutes ces Rihla depuis Ibn Utman Al Miknasi “forment trois étapes dans la formation de la conscience historique nationale marocaine”. Il va sans dire que ni Al-Wazir, ni sa Rihla, ne sont à aucun moment mentionnés !

Restaurer et restituer cet édifice disparu, c’est-à-dire l’homme et son œuvre, lui restituer le rang qui lui revient dans cette fameuse “conscience historique nationale”. Voilà un pari difficile, si ce travail malgré ses imperfections, et la part de subjectivité qui le traverse, réussit un tel exploit, il ne serait ni vain, ni inutile.

Je n’oublierai surtout pas avant de conclure cette introduction de remercier les responsables de la Bibliothèque Générale, comme ceux de la Bibliothèque Royale et de la Bibliothèque de la Source de Rabat, de même que le personnel de la Bibliothèque Nationale et de la Bibliothèque Orientale à Paris. J’exprime donc toute ma gratitude envers ces femmes et ces hommes qui m’ont, avec une inlassable obligeance, permis de consulter toutes sortes de documents nécessaires à ma recherche.

Je tiens à remercier également Madame Bussy Genevois Danielle, professeur d’espagnol. Le diplôme que j’ai préparé sous sa direction a été pour moi une véritable initiation à la langue et à la civilisation hispanique. Les Professeurs : Mohamed Arkoun, André Miquel, Jamel Eddine Bencheikh -que j’ai eu la chance et l’honneur de travailler sous leur direction- leurs conseils généreusement prodigués ont largement contribués à élargir les horizons de ma réflexion. Mes remerciements également à Henry Laurens professeur au Collège de France qui a dirigé cette thèse, et dont la sérénité et la richesse de nos échanges furent des plus fructifiant.